Innover

Des avancées prometteuses

L’année 2024 a été jalonnée d’innovations. Parmi elles, la première administration d’une thérapie génique remboursée par la LAMal. Un patient atteint d’une amaurose congénitale de Leber, une maladie ayant causé une malvoyance dès sa naissance, a pu bénéficier d’une première injection oculaire en février.

Technologies innovantes

Sur le plan technologique, les équipes de la Dre ès sc. Corinne Kostic et de la Prof. Aki Kawasaki, avec l’aide de Mattia Tomasoni, responsable de la plateforme de recherche en imagerie oculaire RIO, ont mis au point un logiciel d’aide pour l’analyse des résultats de pupillométrie. « Il s’agit de la mesure du réflexe de la pupille à la lumière. Comme ce réflexe est contrôlé par les photorécepteurs présents dans la rétine, cette méthode permet également de mesurer la fonction de celle-ci sans passer par un examen bien plus long », explique la Dre Kostic, cheffe du groupe « Retinal Disorder Research » .

Si la mesure est rapide, l’interprétation des résultats prenait énormément de temps. « Chaque fois que la personne cligne des yeux ou que la pupille a un soubresaut, par exemple, cela perturbe la courbe de mesure. Nous avions ainsi des artefacts qu’il fallait enlever à la main pour obtenir un tracé interprétable. » Victor Amiot, étudiant master de l’EPFL en stage sous la direction de Mattia Tomasoni, a mis au point le logiciel semi-automatisé PupilMetrics permettant de « nettoyer » les courbes. « Nous pouvons encore intervenir manuellement si nécessaire, mais ce logiciel nous permet de travailler trente fois plus vite qu’auparavant », conclut la Dre Kostic.

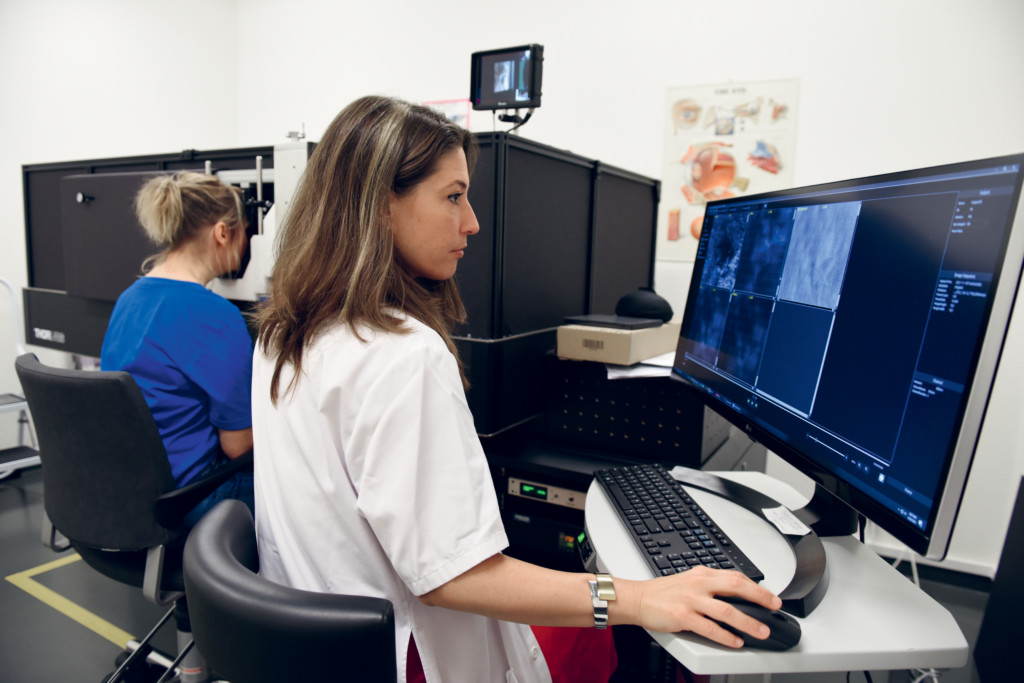

Une autre avancée technologique importante en 2024 concerne la rétinopathie diabétique. La Dre Jelena Potic et le Dr Alain Jacot-Guillarmod, de l’unité de rétine chirurgicale de l’Hôpital ophtalmique Jules-Gonin, ont travaillé sur un outil permettant d’observer la rétine avec une grande précision. « Nous avons développé une optique adaptative. Il s’agit d’une caméra très précise, utilisée pour le moment uniquement en recherche, qui pourrait permettre de diagnostiquer et évaluer des maladies rétiniennes au niveau d’une seule cellule », explique la Dre Potic. Ce projet s’applique aux personnes atteintes de diabète de type 2.

Un Hôpital pionnier

Depuis le mois de mai, la banque des yeux de l’Hôpital ophtalmique Jules-Gonin est la première de Suisse à préparer directement les greffons cornéens pour les transplantations DMEK, une technique de greffe lamellaire parmi les plus modernes. Cette préparation est effectuée par les techniciennes de la banque des yeux la veille de l’opération, plutôt que par le chirurgien ou la chirurgienne juste avant l’intervention. Cela permet de réduire le temps opératoire et d’améliorer la sécurité du ou de la patiente.

L’Hôpital ophtalmique Jules-Gonin est également l’un des premiers en Europe à accueillir au sein de son équipe une infirmière praticienne spécialisée (IPS). Mélanie Silva, tout d’abord en poste comme infirmière dans l’unité d’hospitalisation, puis uniquement aux urgences, a en effet terminé son master d’IPS en août 2024. Désormais, elle peut prescrire certains médicaments et s’occuper des patients et patientes de A à Z. Elle explique : « Je prends en charge une personne dès son arrivée aux urgences, jusqu’à sa sortie, pour autant que ce dont elle souffre entre dans mon champ de compétences. Comme par exemple, un orgelet, de la sécheresse oculaire, un chalazion, entre autres. Ainsi, les médecins ont plus de temps pour les cas prioritaires, d’une part, et de l’autre, les cas bénins ne doivent pas patienter trop longtemps avant d’être pris en charge. »

Infirmière praticienne spécialisée (IPS)

Toujours en août, la chercheuse Naïg Chenais a pris ses fonctions et mis sur pied un nouveau groupe de recherche sur la neuroprotection visuelle et rétinienne. Épaulée par une doctorante, elle s’intéresse aux dystrophies rétiniennes héréditaires. « Notre approche consiste à identifier certains métabolites cellulaires qui sont responsables de la mort de neurones de la rétine dans ce type de maladie. Nous ne nous intéressons donc pas aux gènes, mais aux compartiments cellulaires. Si nous parvenons à empêcher la mort cellulaire des photorécepteurs en agissant sur ces métabolites, nous parviendrons à ralentir la dégénérescence de la rétine et la perte de fonction visuelle », explique Naïg Chenais. Cette approche neuroprotective est bien moins restrictive que celle génétique qui doit cibler un type de gène ou de famille de gènes très spécifiques. Elle pourrait ainsi profiter à davantage de patients et patientes.

Ph.D in Neuroscience